花费 4 万元为父母升级头等舱,本是一份孝心,却因吉祥航空安全员的不当行为演变为维权纠纷。当乘客父亲的手机遗落机舱后,安全员非但未按规定上交,反而私自带离、更换手机卡,直至定位追踪后才归还。这起事件不仅暴露了个体职业操守的缺失,更折射出航空公司在法律责任与管理机制上的多重漏洞,需从三个维度厘清法律是非。

一、航司当负首要责任:赔偿道歉是法定义务

乘客与航空公司构成航空运输合同关系,保障乘客财物安全是合同核心义务之一。机舱作为航空公司管理的封闭空间,乘客遗落的财物应视为由航司“代为保管” 的遗失物。根据《民法典》第三百一十四条规定,拾得遗失物应当送交有关部门,而安全员作为航司履行管理职责的员工,其未上交手机的行为直接导致航司违反妥善保管义务。

更值得关注的是,事件中乘客父母因手机丢失 5 天无法正常旅行,产生的升舱服务目的落空、旅行体验受损等实际损失,均与航司管理失职存在直接因果关系。吉祥航空以“赔偿额度超出承受范围” 为由推诿,显然忽视了《民法典》第 584 条 “当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失”,这意味着航司需对其违约行为引发的全部合理损失承担赔偿责任,而非以自身 “承受能力” 作为免责借口。

同时,结合《民法典》第 1191 条 “用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任” 的规定,即便涉事安全员存在个人履职过错,但其捡拾手机、处置遗失物的行为发生在航班执行任务期间,属于典型的职务行为,由此造成的乘客财产损失与权益损害,依法应由用人单位吉祥航空先行承担责任。

二、员工处置属内部管理:“劝退” 难掩机制缺陷

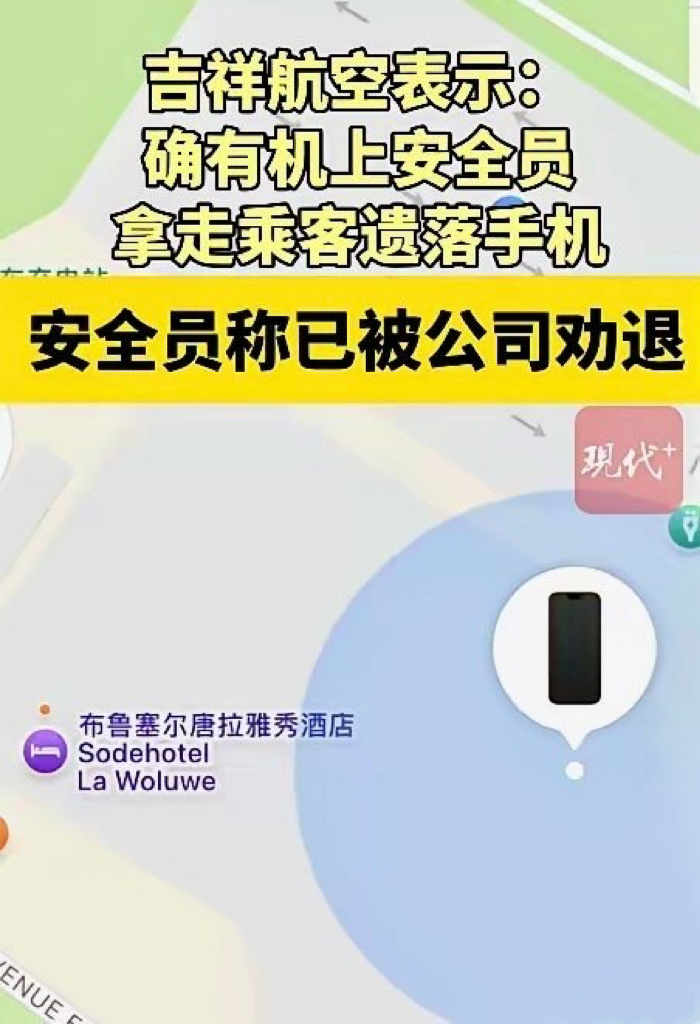

当事安全员被公司劝退的处理结果,看似严厉却难掩管理漏洞。航空业对员工拾得遗失物有明确流程规定,但该安全员从布鲁塞尔到上海全程未报备,甚至更换手机卡试图自行处理,暴露了吉祥航空在员工培训、流程监督上的严重缺位。

从法律层面看,员工履职中的过错行为是否构成“职务行为”,决定了航司对外责任的承担,但内部管理的有效性直接影响类似事件的预防。吉祥航空自称“定期开展培训教育”,却未能阻止违规行为生,说明培训流于形式。真正的“严肃处理” 不应止于辞退个体,而需追溯管理链条:为何失物上报机制未发挥作用?这些问题不解决,仅靠辞退员工无法根治隐患。

三、个人涉嫌刑事责任:司法介入与航司反思并行

安全员的核心职责本是保障飞行过程中的安全,既包括乘客的人身安全,也涵盖财产安全,但其却违背岗位职责,做出私自带离、更换手机卡等违法违规行为,这一行为已明显触碰法律红线。根据《刑法》第二百七十条,将他人遗忘物非法占为己有,数额较大且拒不交还的构成侵占罪。涉案手机虽最终归还,但安全员私自带离手机、更换手机卡的行为,已具备“非法占有目的” 的主观要件。司法实践中,若手机价值达到“数额较大” 标准(一般为 5000 元以上),若乘客提起刑事自诉,安全员仍可能面临刑事追责。

值得警惕的是,吉祥航空在事件初期的“不理会” 态度,反映出其对法律责任的漠视。即便司法机关最终未追究刑事责任,航司也应从这起事件中吸取教训:员工法律意识的缺失,本质是企业合规文化的薄弱。航空运输关乎公共利益,航司必须建立“拾物必报、全程可溯” 的监督机制,将法律责任嵌入日常管理,而非在事件发酵后被动应对。

从 4 万元升舱费背后的服务期待,到手机定位追踪的维权波折,这起事件警示:航空服务的价值不仅在于硬件设施的升级,更在于法律责任的坚守。吉祥航空唯有正视自身责任,真诚赔偿道歉,完善管理机制,才能重建乘客信任,避免类似事件重演。